券商与量化私募的“灰色交易”:1.18亿佣金如何被私吞?

1.18亿返佣大案曝光:幻方量化的"佣金黑洞"与金融圈的"贪腐密码"

导语:

一家顶级量化私募,六年时间,1.18亿佣金不翼而飞。

这不是什么高深的算法漏洞,而是一场赤裸裸的"监守自盗"。

近日,幻方量化市场总监李橙因涉嫌套取券商返佣被查,

涉案金额高达上亿元。

更戏剧性的是,这家公司还是当下最火的大模型DeepSeek的母公司。

当"最聪明"的量化机构遇上最原始的贪腐手段,这个黑色幽默般的案件,揭开了金融圈光鲜外表下的灰色地带。

一、六年"薅羊毛"1.18亿:一场精心设计的"佣金魔术"

展开全文

李橙的"创收手段"并不复杂:

1. 虚构经纪人:与券商营业部经理合谋,伪造交易渠道

2. 钻制度空子:利用券商"交易佣金40%提成"的激励政策

3. 长期套现:2018-2023年间持续操作,单笔佣金最高达百万级

这就像《庄子》里"庖丁解牛"的反面教材

——本应游刃有余的专业人士,却把刀用在了割公司肉上。

对比2022年某公募基金"老鼠仓"案

(基金经理用亲属账户跟投获利3000万),

量化机构的腐败更显"技术流":

不需要内幕交易,直接利用规则漏洞"合法抢劫"。

二、幻方的"切割术":个人行为还是系统漏洞?

面对舆论风暴,幻方量化迅速做出三连否认:

- "纯属个人行为"(但6年未被发现)

- "公司不知情"(却涉及核心交易数据)

- "李橙只是普通员工"(市场总监算普通?)

这种回应让人想起《韩非子》的寓言"滥竽充数"

——当南郭先生被发现时,齐宣王的第一反应也是"个人行为"。

但现实比故事更残酷:

- 2021年某券商"飞单"案(员工私售理财产品涉案5亿),

暴露的是渠道管理失控

- 2023年某私募"佣金套利"案(虚构交易量骗补贴),

反映的是风控形同虚设

金融业的腐败从来不是孤例,而是制度缺陷的必然产物。

三、券商的"甜蜜陷阱":万亿交易量下的灰色江湖

一位私募高管算了一笔账:

- 10亿交易量≈100万返佣(够一个小团队月开销)

- 幻方年交易量超万亿,返佣池堪比金矿

这催生了行业潜规则:

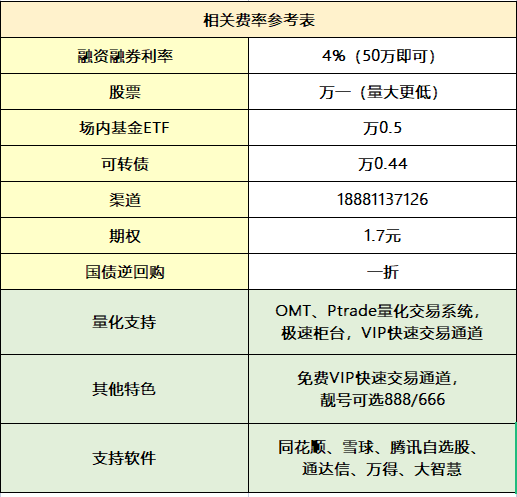

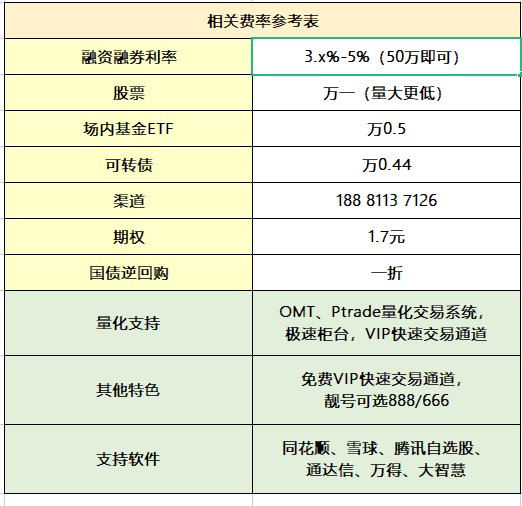

1. "合理避税"式返佣:通过咨询费、信息服务费等名义洗白

2. "阶梯定价"游戏:万三以下算合规,超过即踩线

3. "默契分赃"模式:券商要规模,私募要返点,形成利益共同体

就像《史记·货殖列传》说的:

"天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。"

当某券商营业部经理和李橙们,面对300%利润的巨大诱惑就敢犯罪时,等待他们的只能是监管的铡刀。

四、量化"四大天王"的阴影:高智商犯罪的温床?

幻方与明汯、九坤、衍复并称新"量化四大天王",但光鲜背后暗流涌动:

- 技术优势成双刃剑:高频交易系统既能捕捉市场机会,也能掩盖异常操作

- 行业特性助长腐败:

- 佣金计算复杂(普通投资者根本看不懂)

- 交易数据不透明(私募+券商形成黑箱)

- 监管滞后性明显:2024年才出台《量化交易报告制度》

这让人想起《三国演义》里诸葛亮的名言:"智者千虑,必有一失。"

当机构沉迷于用算法战胜市场时,人性贪婪这个最大的变量,往往被算漏了。

五、金融反腐启示录:从"乾隆惩贪"到现代风控

乾隆年间,甘肃巡抚王亶望因"捐监冒赈"案被处决

(虚构灾情套取赈灾银),乾隆怒批:

"官官相护,积弊已深!"今天看幻方案件,历史竟如此相似:

治本之策在于三剂猛药:

1. 技术防控:用区块链记录佣金流向(让每笔返佣可追溯)

2. 制度重构:

- 严禁"业绩提成"变相返佣

- 建立私募-券商"隔离墙"

3. 文化清毒:量化行业需要一场"阳明心学"式的良知觉醒

结语:

当幻方量化的AI模型DeepSeek还在学习人类语言时,

它的母公司却用最原始的方式重演了"人为财死"的古老剧本。

此案再次验证了《增广贤文》的警示:

"君子爱财,取之有道;贞妇爱色,纳之以礼。"

在金融这个离钱最近的行业,所有捷径最终都是通往监狱的单行道。

监管的达摩克利斯之剑已然落下——下一个被斩落的,会是谁?

评论